The Organization man. William H. Whyte, foreword by Joseph Nocera, University of Pennsylvania Press, 1956 (2002), 429 pages.

Cette chronique fait partie d’une série sur l’auteur urbain William H. Whyte (1917-1999)

This book is about the organization man. C’est avec cette phrase simple et affirmative, caractéristique des écrits de William H. Whyte, que débute ce livre qui, avec le néologisme composé « organization man », inventé par l’auteur, finira par définir un genre, une époque et certainement les hommes de cette classe. Ils se porteront en étendard d’une génération et au-delà, comme l’avant-garde d’un nouveau type, à la fois bien distinctif, mais qui, par définition, se fond dans le groupe pour devenir un composite quasi anonyme. Le « organization man » que nous rencontrons ici pour la première fois est celui qui nous semble maintenant si trompeusement familier, grâce à des œuvres contemporaines comme The Man in the Gray Flannel Suit (cité dans The Organization Man); ou torturé par une existence en demi-teinte, on le retrouve dans Revolutionary Road et bien sûr, on retourne à cette riche veine dans une série qui nous est contemporaine, comme Mad Men [1], pour ne nommer que ceux qui nous seront familiers. Que le type persiste en tant que représentation d’une époque, même soixante ans après son installation dans l’imaginaire de nos sociétés américaines en dit beaucoup sur sa capacité pérenne à modeler nos environnements, autant métaphorique que physique.

Pourtant, ce que nous croyons être cette familiarité est probablement ce qui masque encore si bien le véritable propos que voulait nous livrer Holly Whyte. Oui, l’homme de l’organisation, comme nous l’appellerons ici, était clairement un genre nouveau de travailleur. Ni tout à fait un col blanc professionnel, certainement pas un homme de plancher (un col bleu) sur la chaine de production, mais pas vraiment un leader et encore moins un capitaine d’industrie. Il ne jouait plus en tous points le rôle de simple « chemise blanche » du travailleur de bureau en entreprise d’avant la Deuxième Guerre. Ces hommes, qui avaient combattu en tant que soldats ou officiers juniors dans cette guerre aux contours moraux sans ambiguïté ou qui venaient juste d’atteindre l’âge adulte à sa sortie, étaient maintenant engagés dans une autre forme de conscription collective. Mais durant cette nouvelle décennie d’après-guerre, on allait plutôt s’attaquer à fournir aux nouveaux consommateurs issus de ce conflit un maximum de biens, les meilleurs services et la fine pointe des innovations techniques et scientifiques. Tout ça dans une société aux vertus saines et solides, incontestables.

Cet esprit de corps dans la mission et la fidélité dans l’enthousiasme envers « l’organisation » sont véritablement des caractéristiques de cette classe.

Sur les traces de The Organization Man

Dans une société qui se voulait pourtant dynamique et capitaliste, ce choc des saines vertus collectives, qui se construisaient grâce à un dévouement coopératif qui mettait en veilleuse les nuances individuelles, est au cœur des tensions irrépressibles diagnostiquées par l’auteur. Non seulement l’homme de l’organisation est-il prêt à étouffer une partie de sa personnalité pour le bien du groupe et à donner son temps et le meilleur de lui-même à la tâche, mais surtout, à garder pour lui ce qui le rend distinctif (d’où la caricature de l’uniforme gris—The Gray Flannel Suit), mais encore, on l’aura convaincu de le faire avec enthousiasme et zèle. Holly White démontre qu’une suite d’instruments ont été détournés de leur utilité première (dans le domaine des analyses psychologiques) pour servir à choisir de la masse des hommes, ceux qui se mouleront au service de l’organisation. Surtout, il brosse le tableau des conséquences de cet état de fait, en ce qui a trait aux possibilités d’avancement scientifique fondamental, autant dans les sciences techniques que des connaissances humaines. En sélectionnant pour la conformité à l’adaptabilité organisationnelle, lorsque c’est le contraire qui devrait être la norme, ont se trouve à augmenter dramatiquement les risques de stagnation. L’auteur cite deux cas, en forme de contre-exemple : General Electric et Bell Labs. Il faut donc souligner que Whyte ne cherche pas seulement à faire le portrait de cette situation troublante, mais que l’ouvrage constitue surtout un appel à dépasser ce confort rassurant et trompeusement harmonieux de « groupthink » des milieux organisationnels.

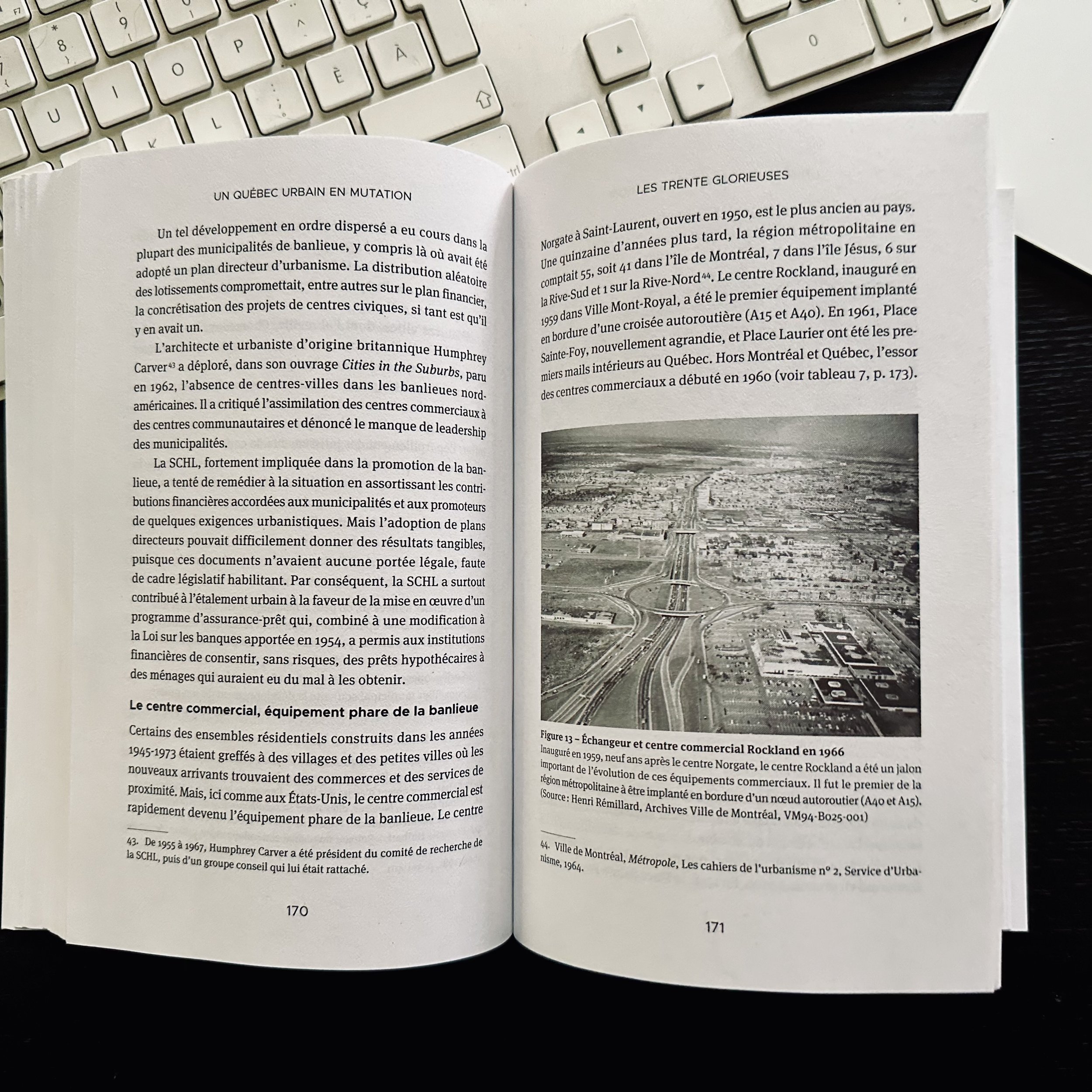

En plus du portrait de l’homme de l’organisation dans son milieu « naturel », les derniers chapitres, regroupés dans la partie VII—The New Suburbia: Organization Man at Home, vaut à lui seul le détour. L’auteur montre comment ces premières « package communities » (dans le cas présent, la récente banlieue de Park Forest), ont vite évoluées, en symbiose avec les besoins et les aspirations de cette nouvelle classe de la classe moyenne, essentiellement composés de familles nucléaires blanches (papa au travail, maman à la maison, souvent une voiture, très rarement deux, mais avec un enfant au minimum). Ce sont des communautés qui se voulaient « classless », mais surtout pas « colorblind », allant jusqu’à faire de la piscine communautaire un club privé, pour ne pas avoir à accueillir les jeunes noirs de la ville de Chicago, toute proche.

Malgré les presque 70 ans écoulés depuis la parution de l’ouvrage, toujours un propos terriblement pertinent.

[1] Les hommes représentés dans la série Mad Men ne sont pas exactement des « Organization Men », surtout parce qu’ils bénéficient d’une capacité de « self-actualization » dont l’homme moyen dans une organisation, même durant l’époque de gloire de « l’Organization Man », ne peut que rêver.