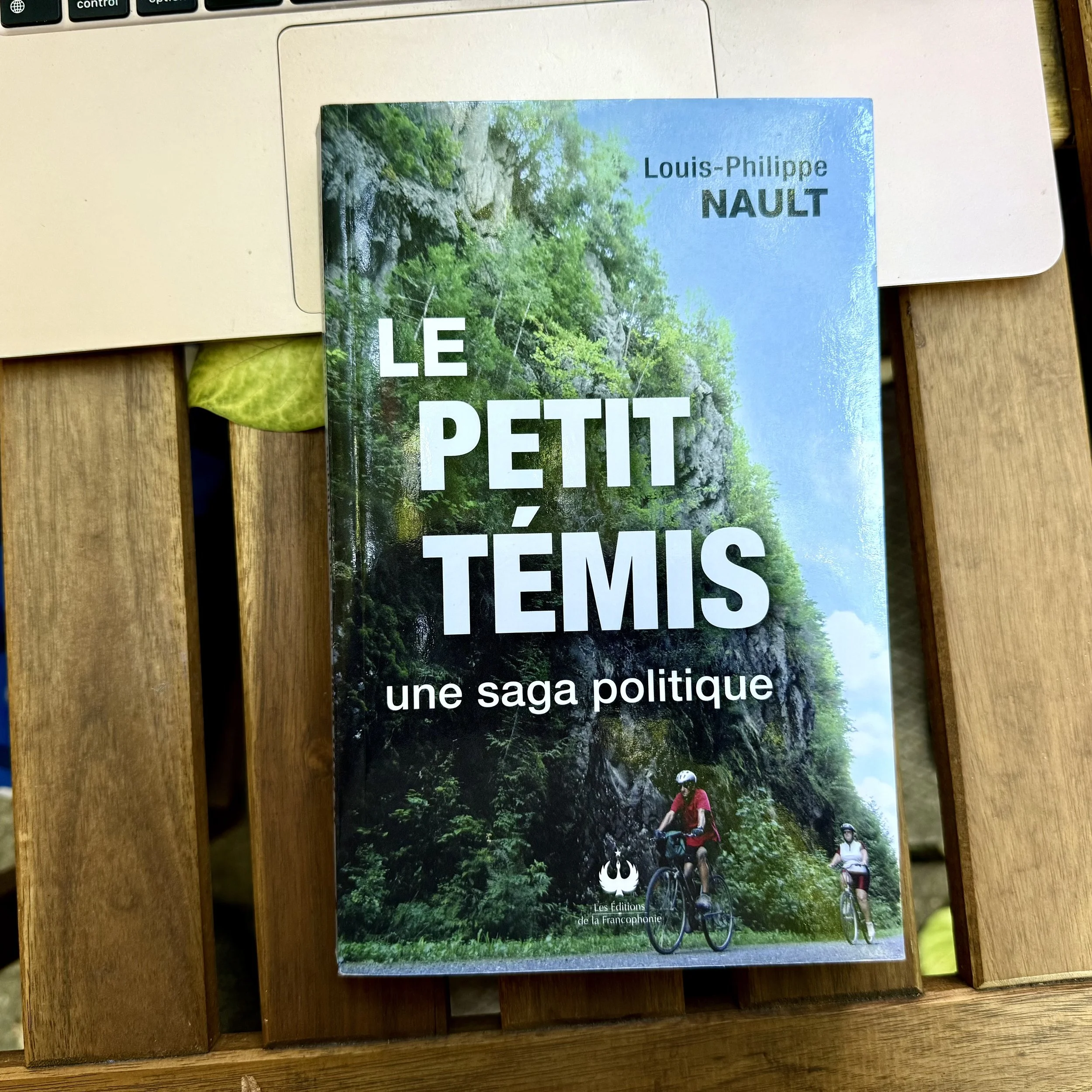

Le petit Témis—Une saga politique. Louis-Philippe Nault, Les Éditions de la Francophonie, 2015, 307 pages.

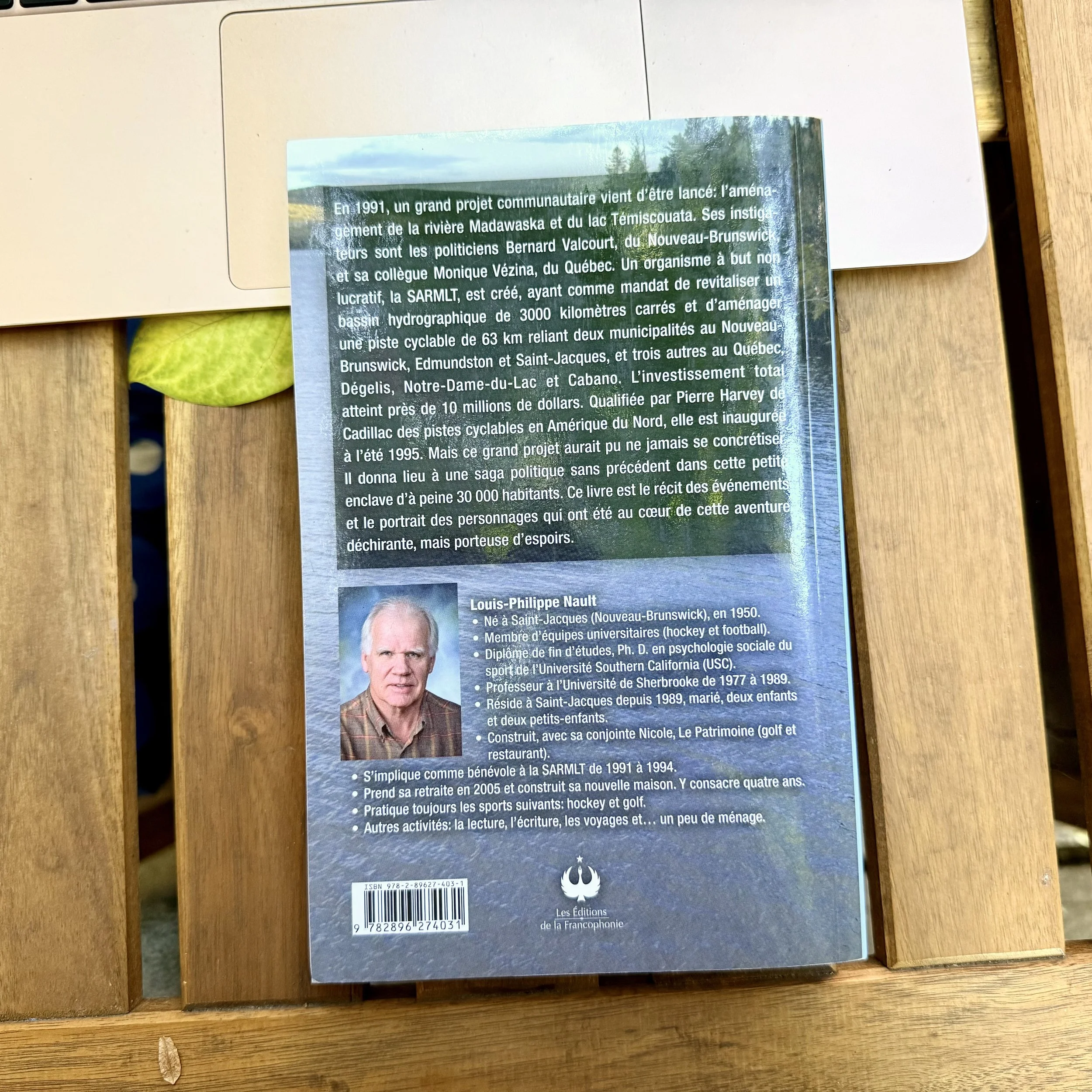

Lorsque j’ai commencé la lecture de cette « saga politique », ce récit que nous donne l’homme à qui on a demandé d’établir une équipe afin de réaliser « quelque chose » le long de la rivière Madawaska, d’Edmundston jusqu’au lac Témiscouata, j’étais bien loin de soupçonner la découverte d’un lien à la fois familiale et personnelle avec cette « saga ». Et, pourtant, pour dire vrai, l’idée de traverser ce long corridor territorial du bas du fleuve, entre les villes de Rivière-du-Loup, en remontant vers Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano), Notre-Dame-du-Lac et Dégelis, au Québec, et au Nouveau-Brunswick, toutes les petites villes du « grand » Edmundston, sans jamais rencontrer une personne au nom de famille Voisine, relève de l’impossible. Et, comme de raison, dans ce récit à la première personne de Louis-Philippe Nault, l’on fait la connaissance de personnage comme le père du chanteur Roch Voisine, Réal, qui fut, entre autres choses (pas nécessairement la plus importante pour lui), maire du village pittoresque de Notre-Dame-du-Lac et en ce qui nous concerne, un des élus qui choisira de mettre son poids du côté des adversaires tenaces de ce futur tronçon de la Route verte. L’autre lien familial s’est avéré lorsque j’ai mentionné mon intention d’entreprendre le parcours à la veuve d’un des quatre frères (Valier) de ma mère (feue Laura Voisine). J’ai alors appris que l’un de ceux-ci (feu Hervé) avait emprunté à plusieurs reprises la piste du Petit Témis lors de son pèlerinage estival annuel à Edmundston, sa ville natale, en partant de Lévis, sa ville d’adoption en fin de vie. Cela n’aurait pas dû m’étonner, puisque ce frère en particulier avait toujours eu la réputation d’être le plus « sportif » des quatre. Pour tout dire, dans cette branche déjà très active des frères Voisine (père Hubald Voisine et mère Éva Martin), le frère Valier (que je n’ai jamais connu) a même longtemps tenu une boutique réputée d’équipements de sports, de chasse et de pêche à Edmundston.

Toutes ces histoires personnelles pourraient apparaitre, à première vue, bien loin des affaires d’aménagement, de planification, de financement et de politique qui sont au cœur de cet ouvrage. Mais pour l’auteur, qui fut, pour presque quatre ans à la tête de l’organisme chargé de la mise en œuvre de ce corridor cyclable sur l’emprise de l’ancienne voie ferroviaire entre Edmundston et Rivière-du-Loup, tout dans cette histoire est personnelle et viscérale, en commençant par la façon dont l’idée fut lancée et le projet démarré.

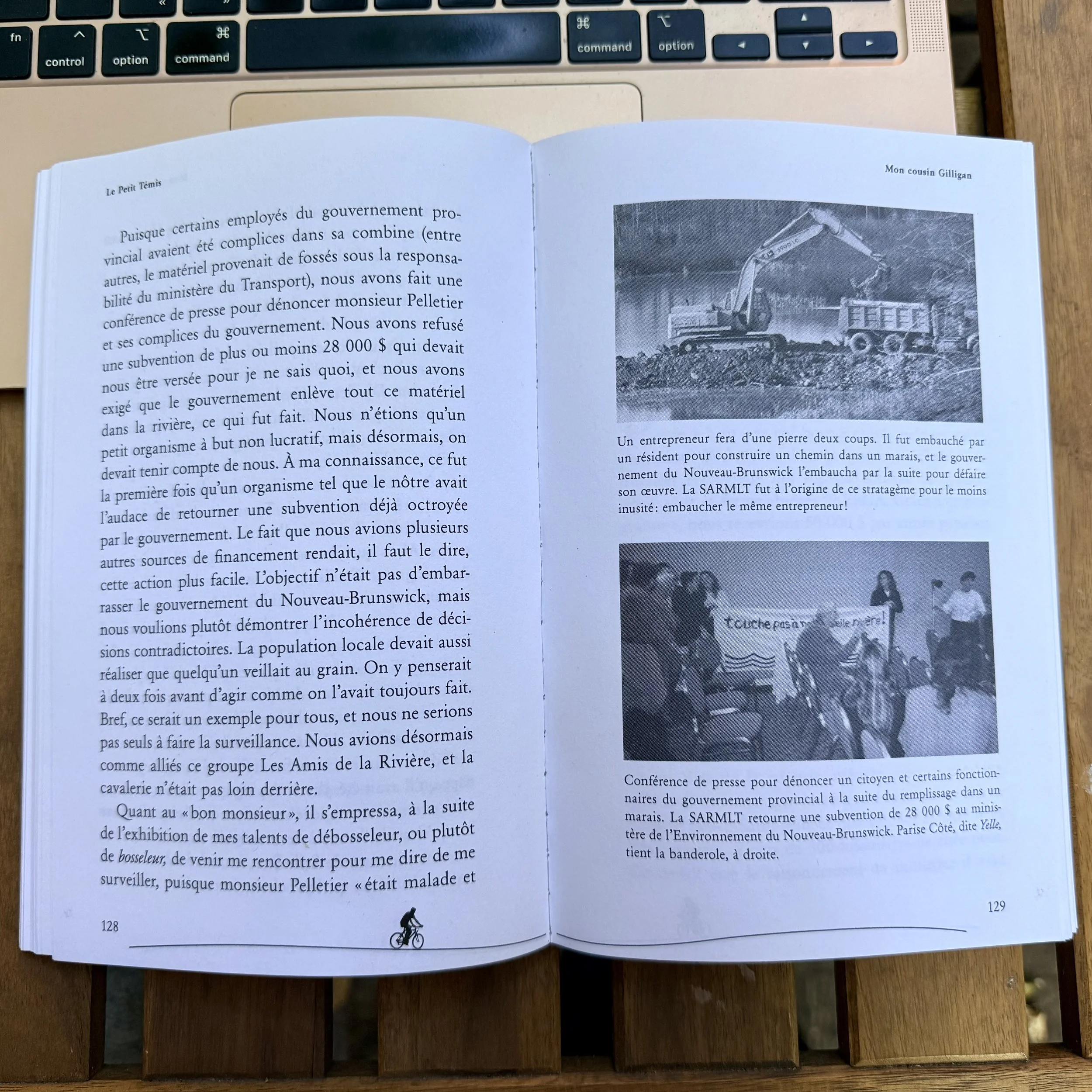

LORSQUE LE DÉPUTÉ-MINISTRE Bernard Valcourt (durant ce qui sera le dernier mandat du gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Brian Mulroney, au début des années 1990) approche son ami Louis-Philippe Nault afin que ce dernier prenne la tête d’un organisme (la Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du Lac Témiscouata—la SARMLT) qui va veiller à l’aménagement du corridor formé par la rivière Madawaska (entre son embouchure sur la rivière Saint-Jean, à Edmundston, et sa source, le Lac Témiscouata au Québec), s’était essentiellement afin de réalisé un rêve d’enfance qui lui était chère : rendre cette rivière navigable. De tous les scénarios d’aménagements envisageables, ce fut malheureusement le seul qui ne sera jamais implanté, en bonne partie à cause de sa profondeur minimale insuffisante (même pour une chaloupe), surtout du côté Québec. De plus, pour rendre la rivière minimalement approchable, la SARMLT a dû déployer beaucoup de finesse, une vigilance constante et quelques interventions rapides et musclées. Cela s’explique par la pollution intense (la Madawaska ayant été une rivière de drave) qui accompagnait jadis les activités d’exploitation forestière. Assainir l’eau et les berges et ainsi redonner une valeur foncière et esthétique inestimable à ce corridor naturel. Cette étape entamée, le projet se tourne très tôt vers une mission d’aménagement de l’ancienne emprise ferroviaire qui longeait la vallée de la rivière, d’Edmundston à Rivière-du-Loup. Écrit vingt ans après les évènements, ce récit de Louis-Philippe Nault est essentiel pour assimiler à quel point, pour les gens en région, la mise en œuvre matérielle de ce corridor cyclable était la moindre des difficultés. Un exemple simple et éclairant est donné par la firme embauchée pour épauler dans la conception et la planification, une firme bien connue de Québec (elle n’existe plus, mais son nom rythmait avec « croche »). La première rencontre de présentation ne dure que cinq minutes, la firme en question ayant confondu leur région avec celle de Rimouski, en essayant de leur faire passer un projet copié-collé. Et l’on se demande ensuite pourquoi cette population est si ambivalente par rapport aux « services professionnels » des consultants externes.

Mais de loin la partie la plus ardue dans la réalisation de cette « Cadillac des pistes cyclables » (dixit Pierre Harvey), fut les innombrables disputes locales, autant au Nouveau-Brunswick qu’au Québec, tout le long de l’emprise. De la plus fine diplomatie au tordage de bras nécessaire, le tout entre parents, amis d’enfance et connaissances, proches et éloignés, tout nous est raconté ici. Un délice pour les amateurs de politique et d’intrigue hyperlocale et régionale!