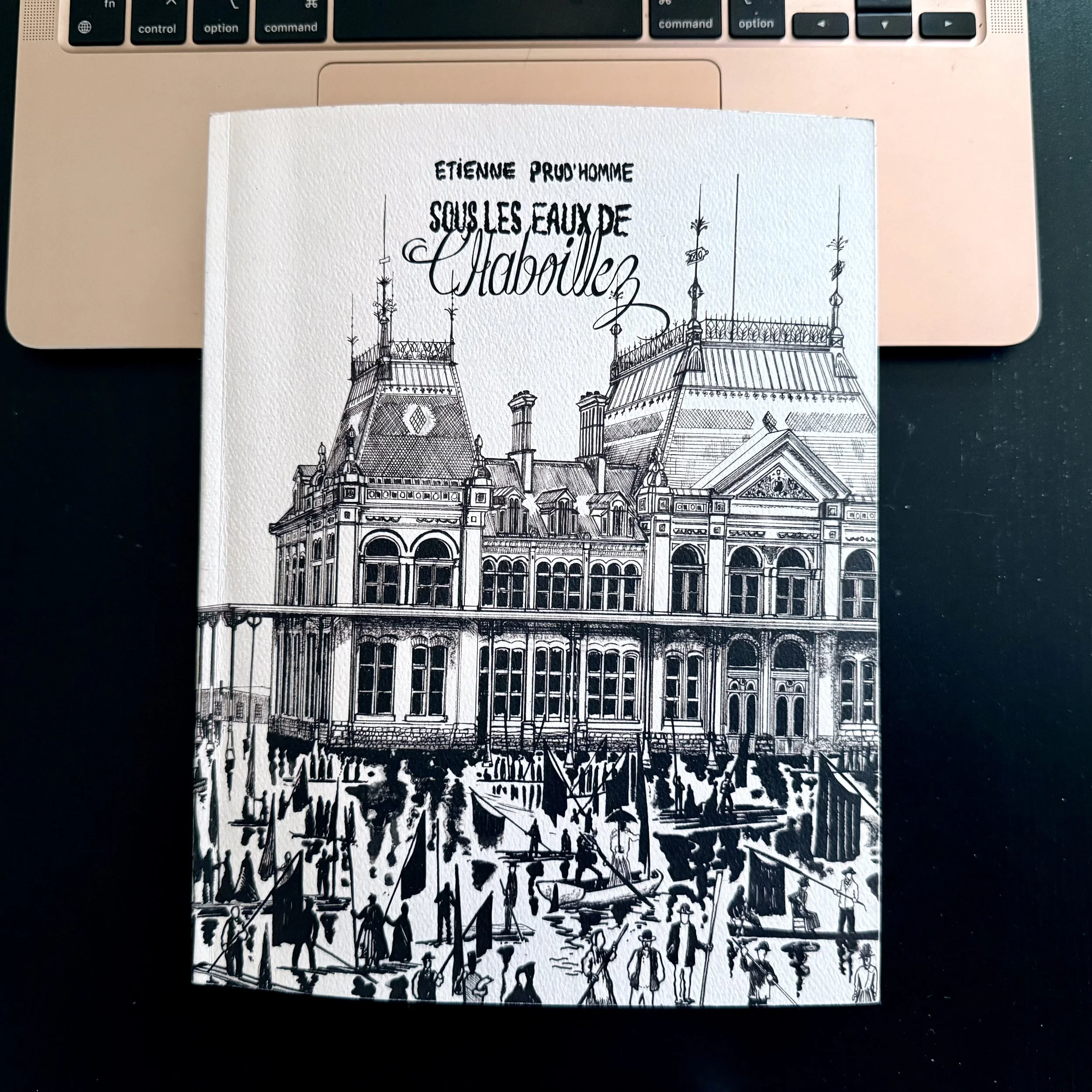

Sous les eaux de Chaboillez—Etienne Prud’Homme, Édition du Noroît, 2025, 330 pages. Merci Stefan!

Série fiction (historique)

Tout au long de la lecture de cette histoire onirique et illustrée du carré Chaboillez — espace maintenant presque invisible dans la trame urbaine, et qui a été, de façon corollaire, évacué de tout sens dans le cœur des Montréalais, même pour ceux (maintenant de plus en plus nombreux, ironiquement) qui vivent à proximité — à cette lecture, disais-je, j’ai été arraché par d’innombrables irritations inhérentes aux choix artistiques et, semble-t-il, idéologiques, de l’auteur/artiste de l’ouvrage. Chaque artiste se doit de prendre ce type de position, d’avoir un point de vue vigoureux sur l’œuvre qu’il libère dans le monde, sur sa manière de la représenter et en finale, sur le message qu’il souhaite voir transpirer de cette création. Ne reste plus alors qu’à souhaiter que sa façon d’interpréter ce message trouve son public. Mais bien entendu, s’il y a un aspect de cette œuvre que l’artiste ne contrôle pas (même si la plupart tentent de le faire), c’est justement la signification que le public finira par lui donner. En s’engageant dans les pages de cette œuvre à la fois poétique, lyrique, historique et graphique, le produit d’une nouvelle génération d’explorateur de l’urbaine, le lecteur se devra d’accepter avec empathie et détachement une participation à un parcours difficile. C’est le prix inévitable de la part de qui tente de rendre, en représentation graphique et dans sa construction narrative, les rigueurs d’une recherche historique en symbiose avec ses talents d’artiste et sa voix distincte d’auteur. On ne se le cachera pas, cette proposition peut par moment devenir beaucoup (trop), même pour le lecteur engagé. Mais encore une fois, un auteur qui persiste d’une certaine façon passe aussi son propre message.

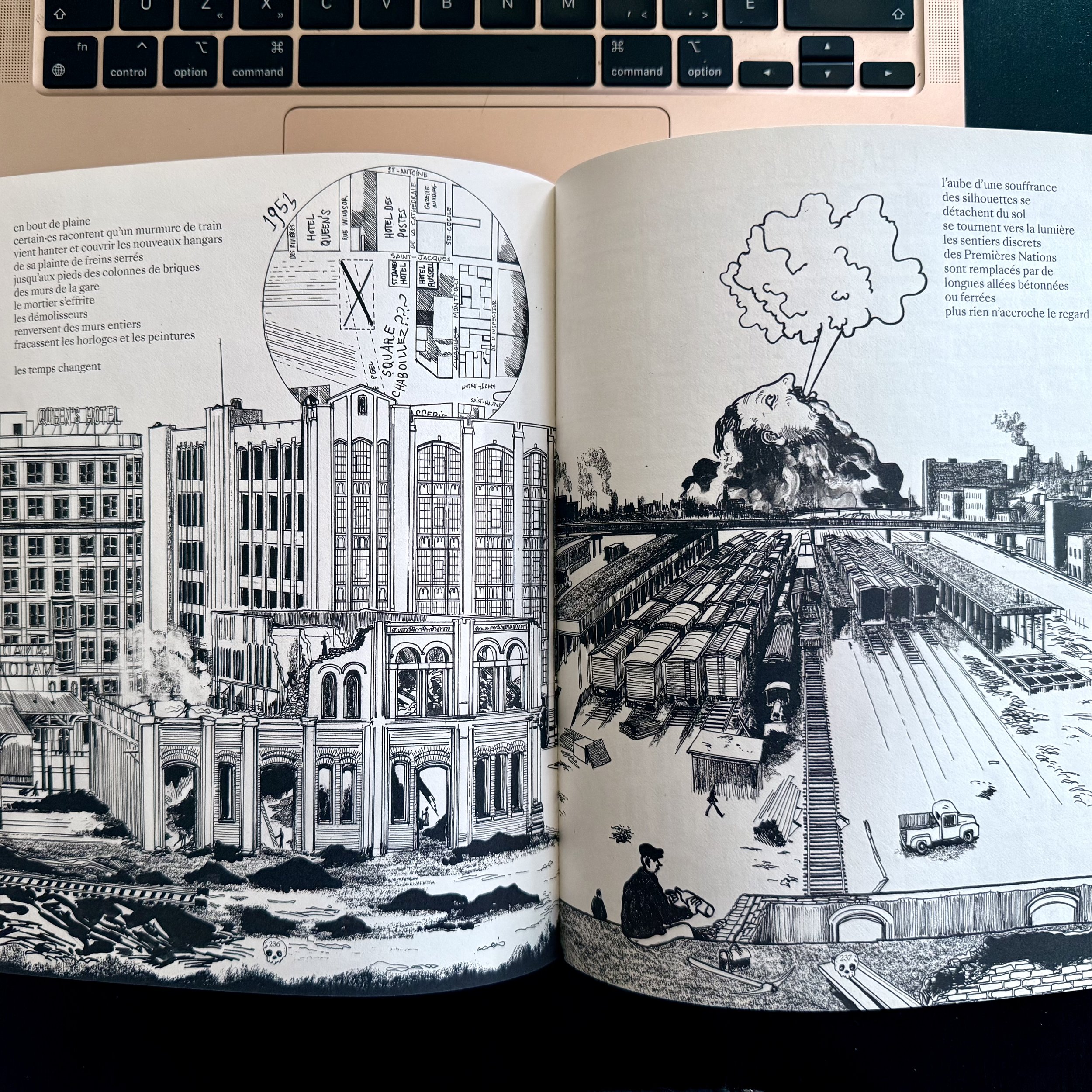

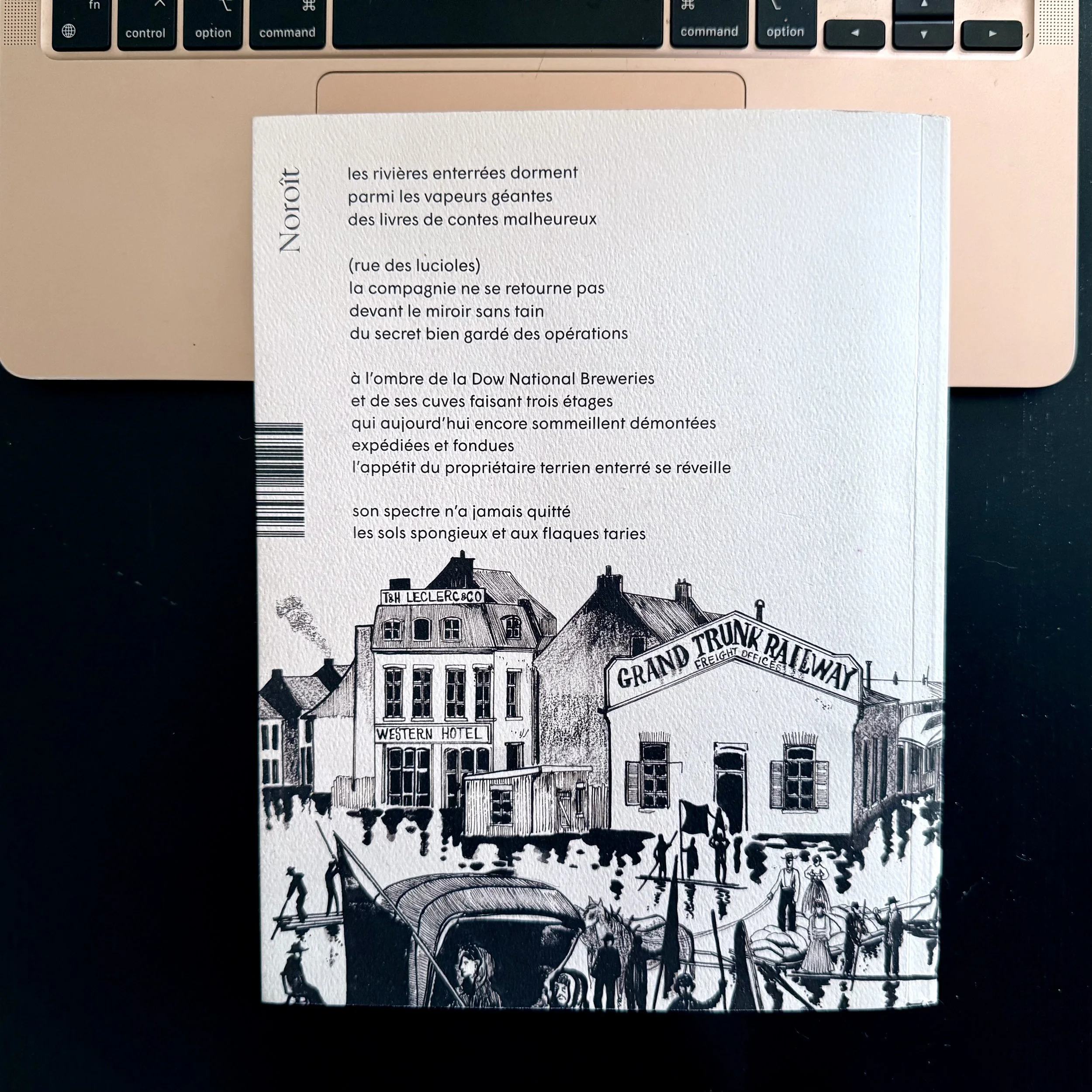

J’ai en fait reçu ce livre en cadeau d’un ami, et je dois bien admettre ne jamais en avoir entendu parler avant de l’avoir en main (malgré sa parution récente). Si l’on en fait une lecture patiente, presque archéologique, on arrive à se faire une idée des histoires aux résonances profondes, envahissantes et ténébreuses qui ont marqué cette zone, autrefois connues essentiellement pour l’ancienne brasserie Dow, du planétarium Dow et plus récemment, pour les complexes abritant l’École des technologies supérieure (ÉTS). Si on va toujours plus loin dans la mémoire collective, ce lieu était celui des gares [1] (du Grand Trunk au CN) et des hôtels, parfois même de prestige. Jusqu’à la fin des années 1950, c’était même la raison d’exister de toute une classe de travailleurs uniques, les « Black Porters », établie dans le quartier Petite-Bourgogne adjacent, à l’ouest.

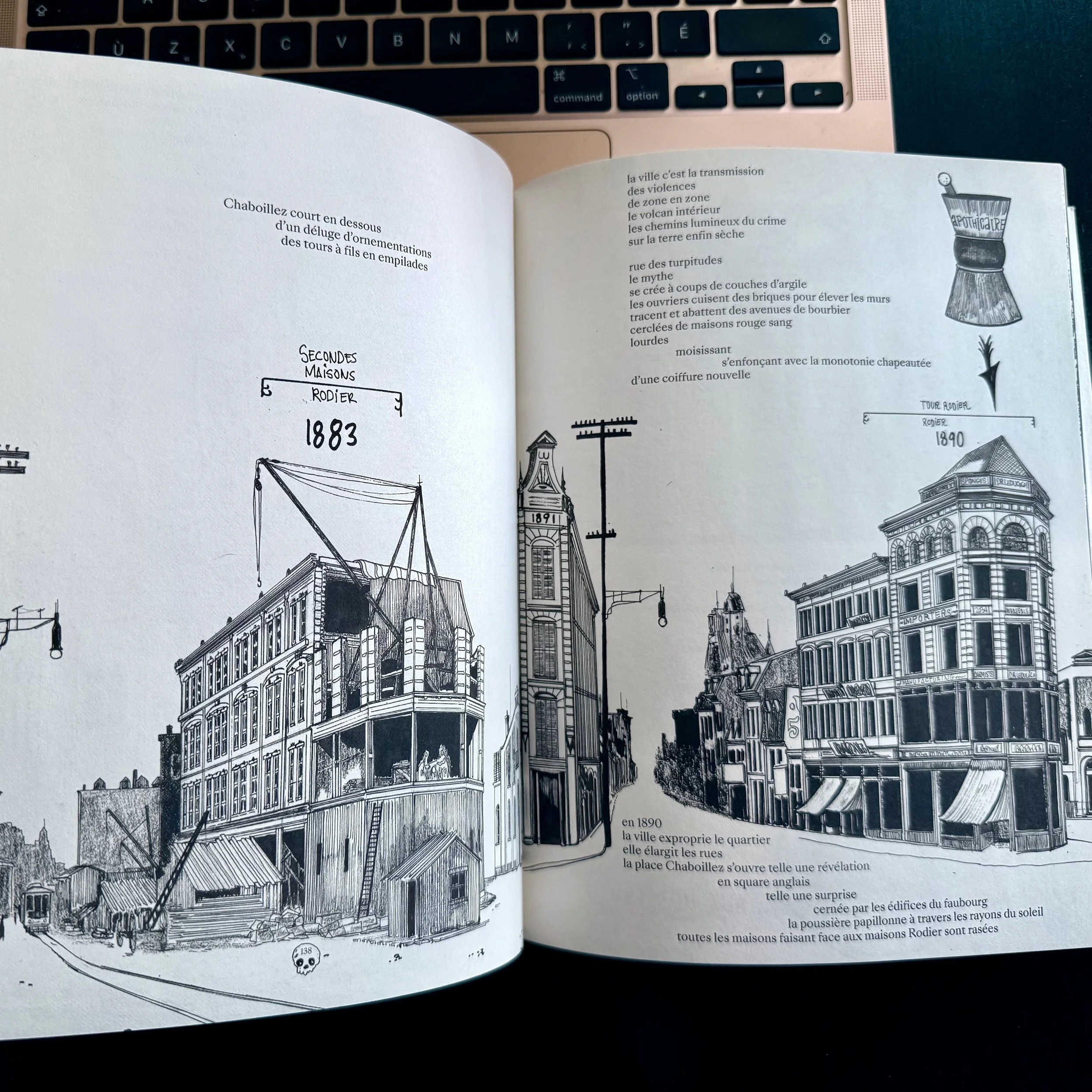

LES GENS DE MA GÉNÉRATION auront aussi découvert ce lieu lors d’une exploration au Baron sport, un type d’emporium de chasse et pêche d’un genre qui n’existe tout simplement plus de nos jours. Le commerce occupait l’édifice mythique en forme de triangle, avec sa pointe au coin des rues Notre-Dame Ouest et Saint-Maurice. Ce bâtiment, longtemps abandonné, mais maintenant miraculeusement sauvé de la tourmente, s’appelle l’Espace Rodier (autrefois Édifice Rodier [2]). Il tire son nom de l’homme d’affaires Charles-Séraphin Rodier Jr (1818-1890), qui a ajouté le « Jr » à son nom pour se distinguer de son oncle, Charles-Séraphin Rodier (1797-1876), qui fut marchand, avocat et aussi maire de Montréal. Rodier Jr participa aux transformations morphologiques urbaines du secteur et sur l’île. À son décès, en plus d’être le plus grand propriétaire foncier privé sur l’île de Montréal, il était considéré comme le Canadien français le plus riche de son époque. Bien entendu, son existence même, ainsi que celle de quelques autres de sa génération, venait compliquer la rhétorique de ceux qui parlaient des Canadiens français comme incapables de faire et de participer aux affaires. Il n’existe pas une abondance de documents qui contextualise une telle vie; c’est pourquoi il était décevant de la voir, dans ce récit, essentiellement réduite en caricature, décrit « comme l’odieux personnage historique du livre, Séraphin Rodier. » Et lorsque l’on en vient à lire le monologue intérieur imaginé pour le personnage, l’auteur lui prête le niveau de discours d’un vilain à la « Marvel ». Une contextualisation historique aurait au minimum permis une meilleure imbrication des motifs aux transformations urbaines et des enjeux sociaux illustrés dans l’ouvrage.

Le voyage dans le temps, les paysages naturels et urbains que nous procurent les illustrations, leurs qualités immersives, la richesse dans l’ensemble et les détails, ainsi que la démarche autrement franche et directe de l’auteur/artiste de cette œuvre en font un ouvrage qui mérite sa part de frustrations et l’effort réfléchi qu’il sera nécessaire d’appliquer pour en absorber le contenu et se rendre au bout.

[1] En 2015, l’arrondissement de Ville-Marie faisait préparer une étude, L’évolution du Quartier des gares (Denise Caron, historienne);

[2] La division du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise de l’arrondissement du Sud-Ouest à justement réalisé une étude de caractérisation du bâtiment qui se consulte ici.