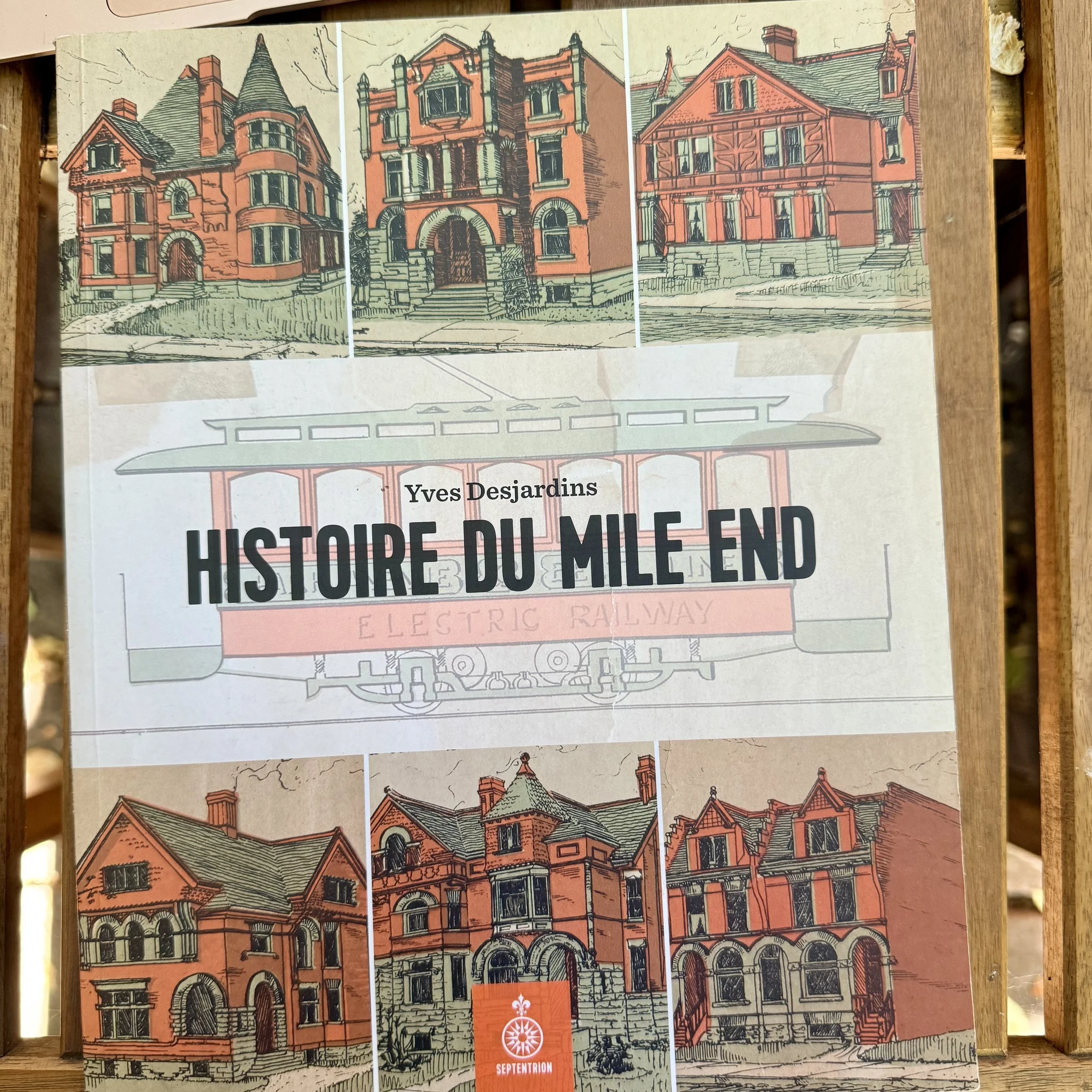

Histoire du Mile End. Yves Desjardins, Septentrion, 2017, 355 pages.

Série Perspectives montréalaises

J’ai un intérêt particulier dans l’histoire de ce quartier de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, puisque j’y ai vécu les dernières années de mon enfance et l’essentiel de mon adolescence. En fait, nous vivions juste au sud de ce secteur, qui finira par reprendre le nom « Mile End », une appellation que je suis assez certain de ne jamais avoir entendue en grandissant. Nous étions plutôt dans une partie que nous appelions le « quartier portugais »; plusieurs de nos voisins étaient d’origine portugaise. L’école où j’ai fait mes trois dernières années au primaire avait une abondance de camarades de ce groupe. Je me rappelle même que ces derniers, en plus de leurs cours ordinaires du primaire, suivaient des cours qu’ils appelaient « pelo », un terme sans signification pour nous, mais on comprenait que c’était à la base des cours dans leurs langues d’origine (le portugais). Je viens de faire une recherche internet et, comme de raison, je découvre que cela existait vraiment et que l’acronyme cryptique signifiait Programme d’enseignement des langues d’origine (PELO). Ce n’est certainement pas dans le Québec au climat politique rapetissé, rabougri, frileux et paranoïaque (pour ne pas dire raciste) d’aujourd’hui qu’un tel programme pourrait prospérer, encore moins voir le jour.

Durant cette période, nous vivions au rez-de-chaussée d’un immeuble à logement en rangée de la rue Sewell, entre les rues Saint-Urbain et Clark. La propriétaire était une femme juive survivante de la Shoah et qui tenait aussi un dépanneur, juste un peu plus haut sur la rue, au coin de la rue Roy Ouest. Cette personne est décédée un peu avant que j’atteigne l’âge adulte et son fils, qui vivait, je crois, dans Côte-des-Neiges, a probablement dû vendre les deux bâtiments peu après. En grandissant, notre monde, avec ma mère et ma sœur, était fait de sorties sur le boulevard Saint-Laurent, surtout entre les rues Prince-Arthur et Duluth, pour notre épicerie (le Quatre-frères, le Warshaw, maintenant une pharmacie, une boulangerie « juive » juste en face, maintenant une boutique de musique, La vieille Europe, maintenant l’ombre d’elle-même, le commerce de produit en vrac Frenco, maintenant disparu) et tous les autres besoins d’une famille avec enfants. On fréquentait aussi les commerces de la galerie marchande des édifices La Cité, où ma mère a d’ailleurs passé les 25 derniers ans de sa vie. Sans connaitre ou avoir à utiliser cette terminologie, Saint-Laurent était véritablement à cette époque à la fois une rue locale et de destination, assez unique pour justifier un déplacement.

TOUT CE MONDE A ESSENTIELLEMENT été balayé au début des années 1990. J’ai moi-même demeuré dans le secteur 4-5 ans après ma majorité, mais ce n’était déjà plus la même chose. On ne le comprenait pas vraiment à l’époque, mais ça faisait déjà un certain temps que ce qui s’était construit pour servir et faire vivre, matériellement, culturellement et intellectuellement, les différentes communautés d’avant allait s’étioler au point de ne laisser que des traces et de la poussière. En l’espace parfois de moins de deux générations, ces populations s’étaient dispersées dans les nombreuses banlieues de l’île et ses rives. Cela allait ouvrir la voie à de nouveaux acteurs, qui se lançaient alors dans la réappropriation de ces bâtiments pour les doter de fonctions et d’utilisations innovantes adaptées à notre existence. En fin de compte, le Mile End a probablement été chanceux de se voir insuffler une nouvelle raison d’être, souvent même par les enfants dont les parents avaient, il n’y a pas si longtemps, quitté ce Mile End de leurs premières années au pays.

Comme mentionné en introduction, j’ai une sensibilité toute spéciale pour cette histoire, mais il ne faudrait surtout pas se priver de la lecture de l’ouvrage de monsieur Yves Desjardins sous prétexte que l’on ne se trouve pas de racine dans le quartier. En fait, j’ai triché en parlant de mon enfance dans le « Mile End », puisqu’en vérité, le quartier ne commence pas avant la rue Mont-Royal, plusieurs rues plus au nord de notre zone, dont le cœur se trouvait plutôt entre l’avenue des Pins et la rue Marie-Anne. Mais surtout, ce qui fait la force de l’ouvrage est sa capacité à rendre cette histoire urbaine de manière large, en soulignant son insertion à la fois pragmatique et complexe dans la trame montréalaise. On le découvre à différentes époques et sous différentes incarnations, de terres agricoles, de villégiature, de tanneries et de carrières, de villages, de villes, de villes scindées pour mieux servir les élites locales et ensuite, une fois tout le jus spéculatif extrait, l’annexion inévitable à Montréal. L’auteur distille ici la richesse et la diversité de cette humanité, la variété de ses entreprises urbaines, des institutions culturelles et, finalement, de la politique (municipale, provinciale, fédérale) qui caractérise si particulièrement l’histoire du Mile End, et nous conduit avec dextérité jusqu’à sa période contemporaine. Une lecture qui passionnera et un volume qui, autant par sa facture que ses références, enrichira toute bibliothèque.