Missing Middle Housing—Thinking Big and Building Small to Respond to Today’s Housing Crisis. Daniel Parolek (with Arthur C. Nelson), Island Press, 2020, 299 pages.

House Divided—How The Missing Middle Can Solve Toronto’s Affordability Crisis. Edited by Alex Bozikovic […], Coach House Books, 2019, 267 pages.

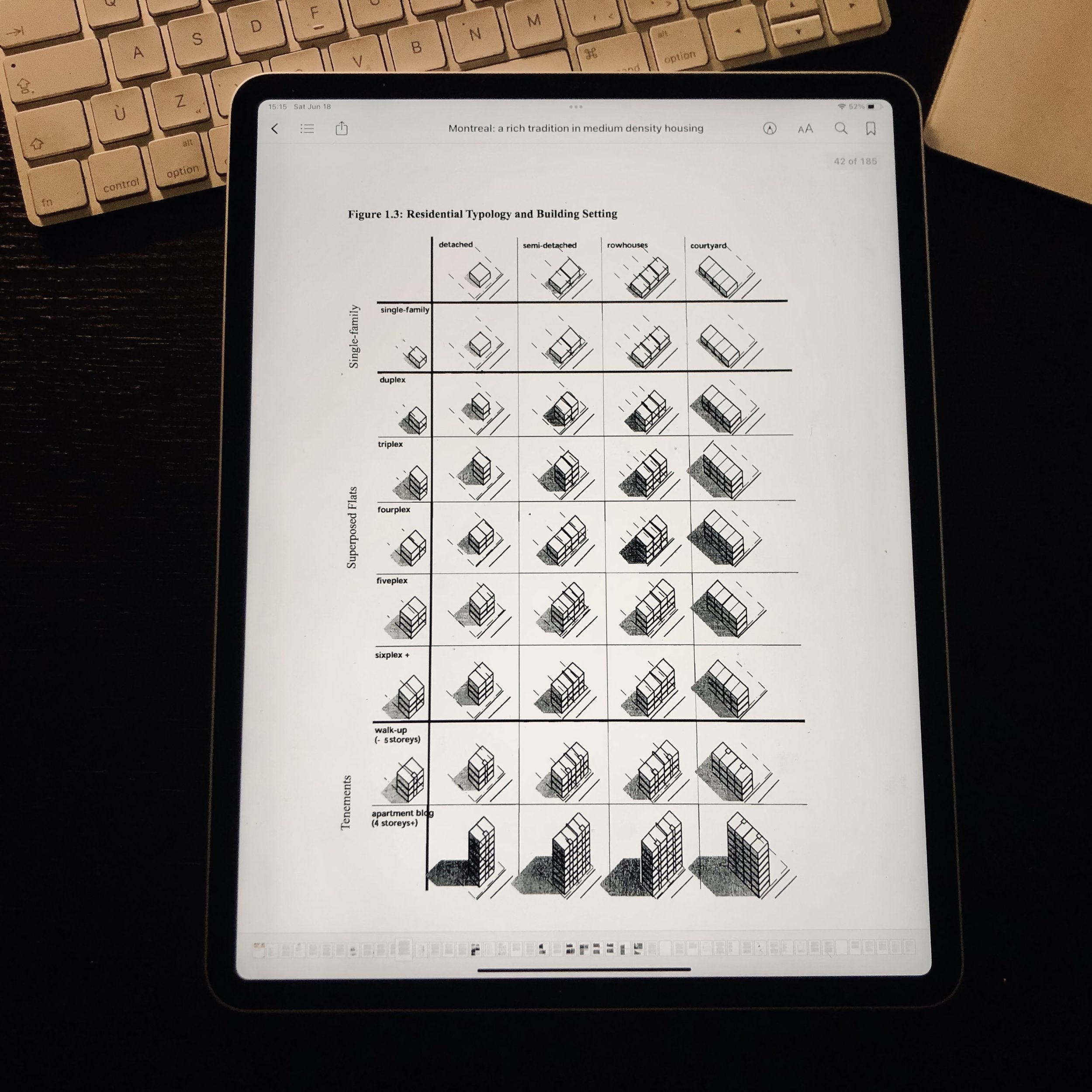

Cette notion de missing middle housing est certainement un des espoirs les plus fertiles quand vient le temps d’imaginer un avenir moins toxique pour les vastes territoires de banlieue qui caractérisent nos villes. En tant que forme urbaine plurielle, fermement ancrée à une échelle compatible avec tous les types résidentiels unifamiliales, le missing middle facilite une transition à la fois naturelle et dynamique vers une zone de plus forte activité. Le missing middle occupe donc une position essentielle mais quelque peu négligée et souvent même oubliée dans nos tissus urbains. Il offre pourtant cet idéal si recherché : une intensité urbaine à échelle humaine.

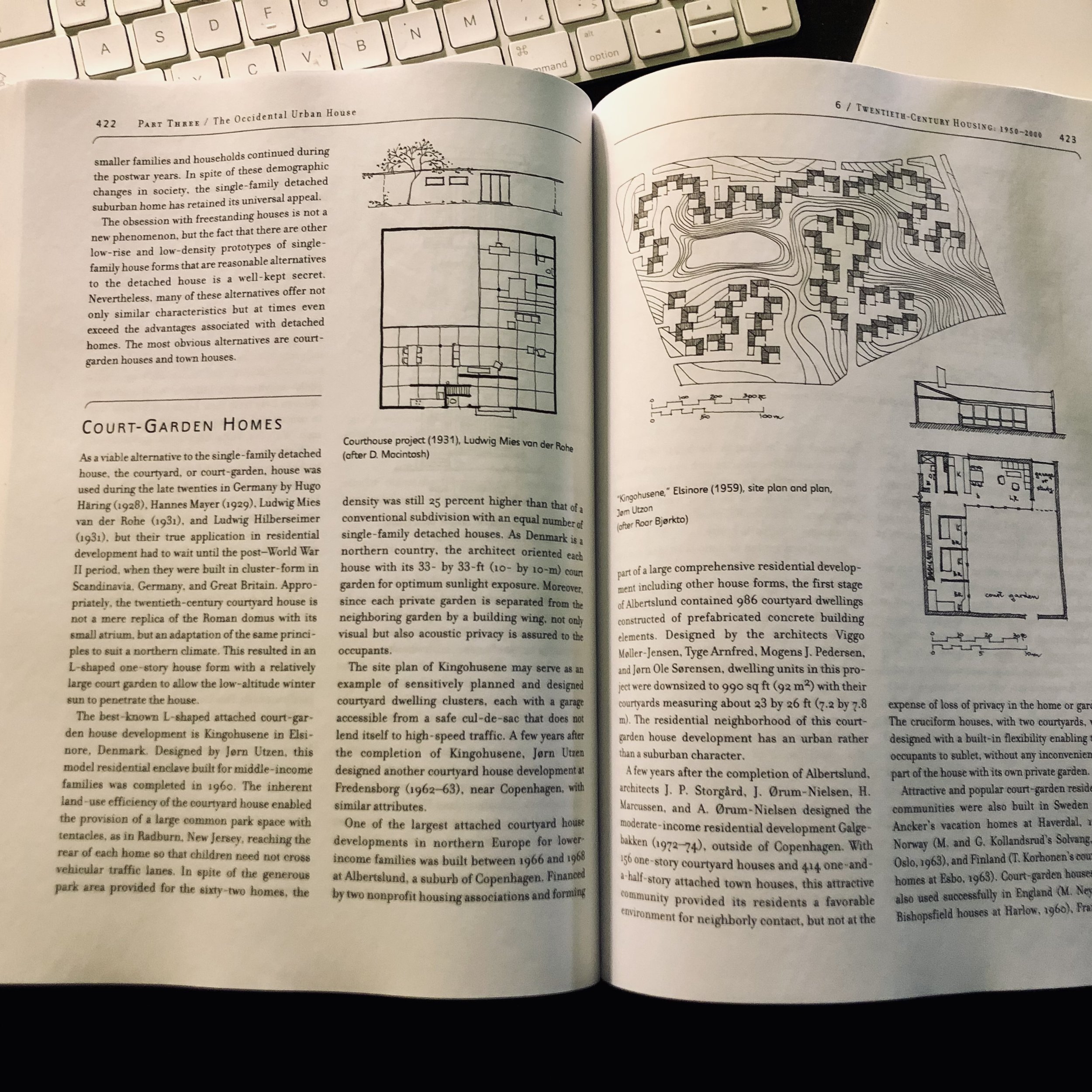

Sans le besoin de déployer une posture tectonique agressive, comme un «bloc» d’appartements de 10, 20 ou même 40 étages, la forme du missing middle est depuis toujours le bâtiment par excellence pour engendrer une activation humanisée de l’environnement urbain. C’est seulement depuis l’universalisation de l’urbanisme de zonage et du tout à l’auto que cette formule gagnante, composée d’une pluralité de bâtiments d’habitations, mais aussi des locaux commerciaux, des espaces de vie-travail, pour professionnels, artistes et maintenant, franchement presque tout le monde, s’est éclipsé comme typologie régulière et innovante de nos villes. Notre incapacité a perpétué et renouveler la formule du missing middle entraîne de grandes pertes en densité humaine, donc en opportunité. Cette tendance, une fois établie, est difficile à renverser.

C’est un peu l’univers avec lequel le premier ouvrage, de Monsieur Daniel Parolek, nous donne si génialement l’occasion de nous refamiliariser. Loin de proposer de nouveaux types immobiliers, le livre permet plutôt de nous ouvrir sur ces typologies qui ont toujours été parmi nous; c’est simplement qu’avec leurs gabarits qui se fondent en douceur au contexte urbain à faible densité, ils passent souvent inaperçus. Ceci même s’ils constituent, lorsqu’ils existent encore, des formes prisées et recherchées.

En plus de permettre une urbanité intense, mais avec une «densité cachée» avantageuse, le missing middle s’intègre confortablement dans un milieu existant en phase d’évolution ou de transformation. Il est nettement le “maillon manquant”, versatile et innovant, qui manque si cruellement pour faire transitioner nos espaces urbains.

Sur les traces de Missing Middle et House Divided

On ne se le cachera pas, les opportunités de se faire tapisser par une révolution à la missing middle sont few and far between. Le deuxième ouvrage, sur le potentiel de résoudre, avec le missing middle, la crise de l’abordabilité à Toronto (et du même coup, de dynamiser le yellowbelt de la ville), nous explique pourquoi cette formule, tout en représentant une continuité dans l’échelle et le caractère urbain existant, est loin de recueillir les appuis qui seraient nécessaires pour représenter une alternative viable. Pourtant, si un milieu urbain est morphologiquement mûr pour bénéficier pleinement d’une transformation en ce sens, Toronto est bien le candidat idéal.

En réalité, Toronto est un peu dans la même position que la plupart des autres villes nord-américaines : nous savons ce qui pourrait activer et dynamiser nos environnements urbains, nous en avons même de nombreux exemples (pour ceux qui ont la chance d’avoir des cadres urbains d’avant 1940), encore riche et productif (voir le travail de Urban3), mais nos plans d’urbanisme rigides et le zonage qui en découle produisent l’opposé.

Pourquoi ne pas les changer alors? C’est un peu dans ce processus, qui serait si salutaire, que ces deux ouvrages aimeraient nous mener. Le premier ouvrage est même aussi un recueil de bonnes pratiques et de façons d’engager une conversation citoyenne convaincante en ce sens. Mais comme le démontre surtout House Divided, on fait face non seulement à une culture qui valorise avant tout la stabilité et la permanence du “caractère” d’un quartier, mais aussi qui envisage toutes nouvelles formes urbaines comme entraînant une spoliation irréparable. Même si l’évidence du contraire est souvent juste à quelques maisons de soi, même si certains nouveaux plans d’urbanisme et codes de type form-based* cherchent à introduire des formules pouvant générer cette densité heureuse caractéristique du missing middle, la résistance, autant à droite (prétextant la recherche de “stabilité” du voisinage) qu’à gauche (prétextant la “préservation” du tissu urbain) n’est pas prête à s’ouvrir à ces transformations, pourtant essentielles.

Ces deux ouvrages sont, chacun à sa manière, le meilleur moyen de se (re) familiariser avec cette riche typologique urbaine et son potentiel d’avenir à échelle humaine.

*Nous avons aussi parlé du livre de référence des codes form-based ici. À noter que l’auteur principal (Daniel Parolek) est le même, c’est pour dire la proximité souvent nécessaire afin de réussir l’introduction de la typologie missing middle.

La semaine prochaine la série Habitation et logement se poursuit avec le fameux Golden Gate, de Conor Dougherty.