The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. Eric Mumford (foreword by Kenneth Frampton), The MIT Press, 2000, 375 pages.

Dans le domaine de l’architecture, les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) sont surtout réputés pour avoir cristallisé l’orthodoxie de ce qui est accepté comme « l’architecture moderne », du moins en Europe. Cette dernière devait inévitablement prendre position par rapport à son milieu d’implantation, et ce livre de Monsieur Eric Mumford fait justement l’histoire du discours sur l’urbanisme de ces CIAM, tenus de 1928 à 1959. On retrace donc autant l’histoire des idées sur la ville moderne que celle des gens qui les ont portées, comme Le Corbusier. Il est certainement l’architecte qui est parvenu, comme nul autre depuis, autant dans les faits que dans l’imaginaire populaire, à incarner dans sa personne cette nouvelle vague. En quelque sorte, une architecture composée pour propulser la dynamique de l’ère « moderne », circa 1928.

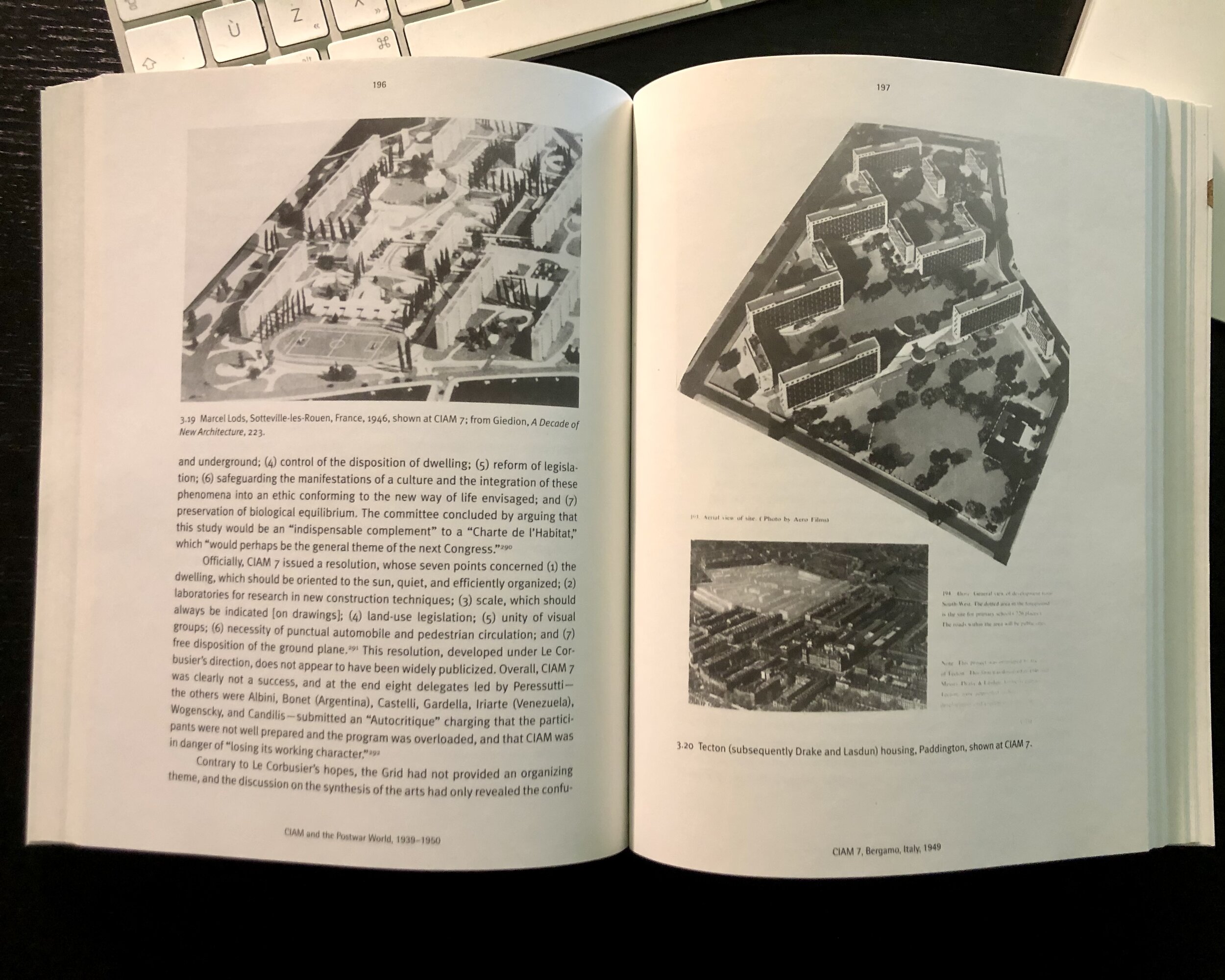

Pour la ville, la vision CIAM se caractérisa par une rigidité de formes, de fonctions et d’aménagements. Si elles étaient parvenues à prendre racine dans nos milieux urbains, elles auraient entraîné la destruction des tissus existant à la faveur de méga-îlots dispersés sur un territoire sans définition. Tours d’habitations (et d’autres usages) isolées dans de larges îlots de verdure, la rue n’existe plus qu’en tant qu’autoroute ou corridor de circulation (exclusivement automobile) vers d’autres méga-îlots semblables ; voilà l’image sans retouche de la nouvelle ville fonctionnelle. Le quatrième CIAM (1933), qui est devenu légendaire pour s’être tenu en partie lors d’une croisière entre Marseille et Athènes, donnera naissance à ce que Le Corbusier nommera la Charte d’Athènes ; elle établit les principes de cette nouvelle ville définissant la modernité. Même si cet effort rhétorique de faire de la ville une « machine à habiter » moderne n’a jamais vraiment trouvé d’aboutissement matériel (à l’exception de quelques villes sui generis, comme Brasilia ou quelquefois, dans l’ancienne sphère communiste), son influence conceptuelle imprègne toujours nos environnements urbains, ne serait-ce que dans le domaine du zonage.

On aurait cru que les CIAM, qui se voyaient comme l’avant-garde de la modernité architecturale et urbaine, en auraient eu pour longtemps à refaire nos habitats. Mais très vite, les contradictions internes ont eu raison des intentions modernisantes ; ce livre est l’excellente histoire de ce parcours.

Sur les traces de The CIAM Discourse on Urbanism

J’ai eu l’idée de finir la lecture de ce livre suite à la mention des CIAM, fait dans la chronique de la semaine dernière. L’époque est passionnante, un mélange ahurissant de confiance déplacé en la capacité d’un répertoire limité de solutions architecturales (le modernisme) et d’arrogance aveugle relativement aux effets moins qu’optimaux lorsque ceux-ci se trouvent mis en service, autant sur le plan architectural que urbain. De 1928 à 1960, il y a plus d’une génération de professionnels (gens de métiers, praticiens, professeurs, souvent les trois) d’horizons différents (essentiellement européen, mais aussi américain et japonais) qui ont persisté à essayer de définir la modernité de l’architecture et de l’urbanisme. Même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur du discours, il était bon de les suivre dans ces sentiers.

Dès la fin du second conflit mondial, comme on l’apprend dans le livre, la « jeune génération » (comme les membres de ce qui deviendra Team 10, Alison et Peter Smithson, et une femme, Blanche Lemco van Ginkel, qui se rendra célèbre pour l’aménagement de l’Expo 67 et la sauvegarde du Vieux-Montréal) va vigoureusement remettre en question la lancée sur laquelle la « génération fondatrice » (Le Corbusier, le groupe britannique MARS, Giedion, Gropius, Sert, Stam et plusieurs autres) voulait que les CIAM se poursuivent. Mais ces années d’après-guerre marquent le moment pour plusieurs de constater que la nouvelle modernité ne sera pas exactement celle espérée par les CIAM, mais plutôt celle d’une forme de pragmatisme mercantile, plus proche de l’oncle Sam que du « fonctionnalisme » urbain. Josep Lluis Sert écrira d’ailleurs, à propos du thème de CIAM 8 (1951), « urbanism has really become suburbanism » (p. 203).

Comme l’indique l’auteur dans sa conclusion, il resterait à produire des historiques indépendants et plus poussés du groupe MARS et de Team 10, par exemple. Pour l’architecture moderne en général, difficile de faire mieux que les livres de l’auteur de la préface, Kenneth Frampton. Un autre historien de l’architecture moderne, pour approfondir l’époque, surtout le personnage de Le Corbusier, qui en vaut (dit-on) le détour, est Jean-Louis Cohen ; son dernier ouvrage (Construire un nouveau Nouveau Monde : L’amerikanizm dans l’architecture russe) avait d’ailleurs fait l’objet d’une exposition au CCA.