Rochdale Village—Robert Moses, 6,000 Families, and New York City’s Great Experiment in Integrated Housing. Peter Eisenstadt, Cornell University Press, 336 pages. Lu en format e-book sur l’application Kindle.

Je veux poursuivre l’exploration de ces vastes complexes de coopératives bâtie à l’époque par la United Housing Foundation (UHF), un peu partout à NYC. Nous avons déjà écrit sur le fameux Co-op City grâce au livre extraordinaire d’Annemarie Sammartino. Encore une fois ici, c’est un ancien de la place, Peter Eisenstadt, qui y a passé une partie de son enfance et adolescence dans les années 1960-70, qui sera notre guide dans cette histoire. Il s’avère qu’il est aussi particulièrement bien situé pour le faire, étant devenu historien lui-même et une spécialité dans l’histoire de NY. Mais avant tout, il fut un témoin direct de l’histoire qu’il réussit dans cet ouvrage à nous livrer avec sensibilité et aplomb. Puisqu’il s’agit d’une histoire tourmentée, autant à cause de l’époque que des forces vives qui devaient être jugulées pour que le projet s’accomplisse, par moment et selon son concept initial : une communauté coopérative intégrée.

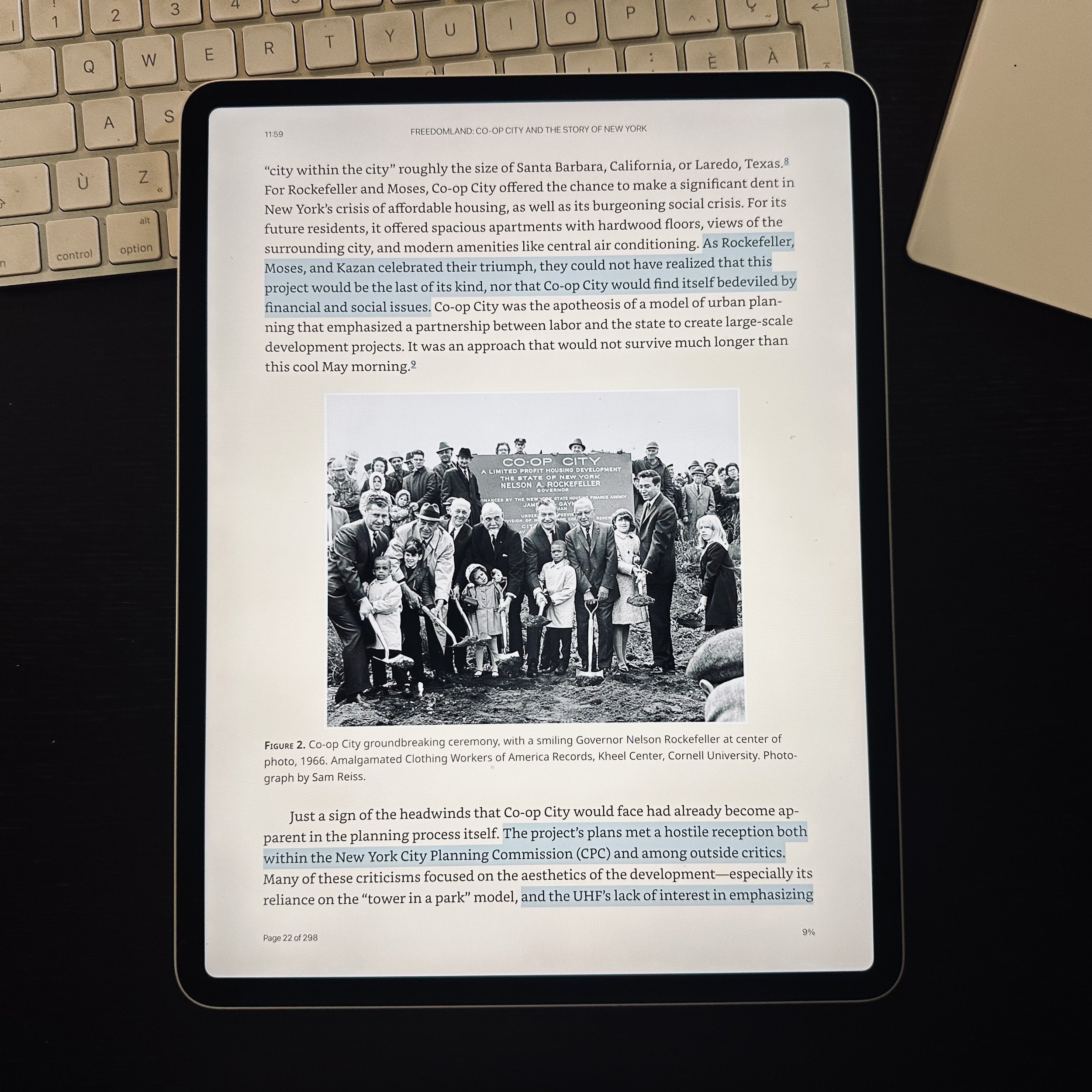

Les gens de l’UHF, avec à sa tête Abraham Kazan, étaient imbus de cette éthique à la fois progressiste et anarchiste. Pour eux, l’idée de bâtir une société libérée des contraintes inégalitaires du système capitaliste était le meilleur chemin pour mettre la race humaine sur la route d’un vrai progrès. Cela passait nécessairement par cette capacité de créer des environnements urbains animés par la vision et la matérialité d’une existence partagée dans un esprit coopératif. Et c’est ainsi qu’au cours des années 1930, et ensuite au cours des années 1950 et 1960, avec la création du mégacomplexe que fut alors Rochdale Village, qui ouvrit ses portes en 1964, que cette quasi-utopie de l’existence coopérative intégrée allait se concrétiser. Le projet fut un succès au-delà de toutes les espérances; avant, bien sûr, de ne plus l’être. Mais, comme cet ouvrage de Peter Eisenstadt le documente si bien, les milliers de ménages pionniers de cette aventure avaient absolument raison de mettre leurs confiances dans le mouvement coopératif pour le logement et les services. Cela se démontre par le simple fait qu’autant Rochdale Village et Co-op City demeure à NYC deux des rares endroits où il soit possible de se loger convenablement, dans un riche environnement communautaire et autogéré, à un prix abordable pour un ménage de type « middle-income ». Que la vision ne soit pas exactement celle envisagée par Kazan et son groupe dans les années 1930 ne peut pas vraiment être tenu comme une négation de leurs idéaux.

Sur les traces de Rochdale Village

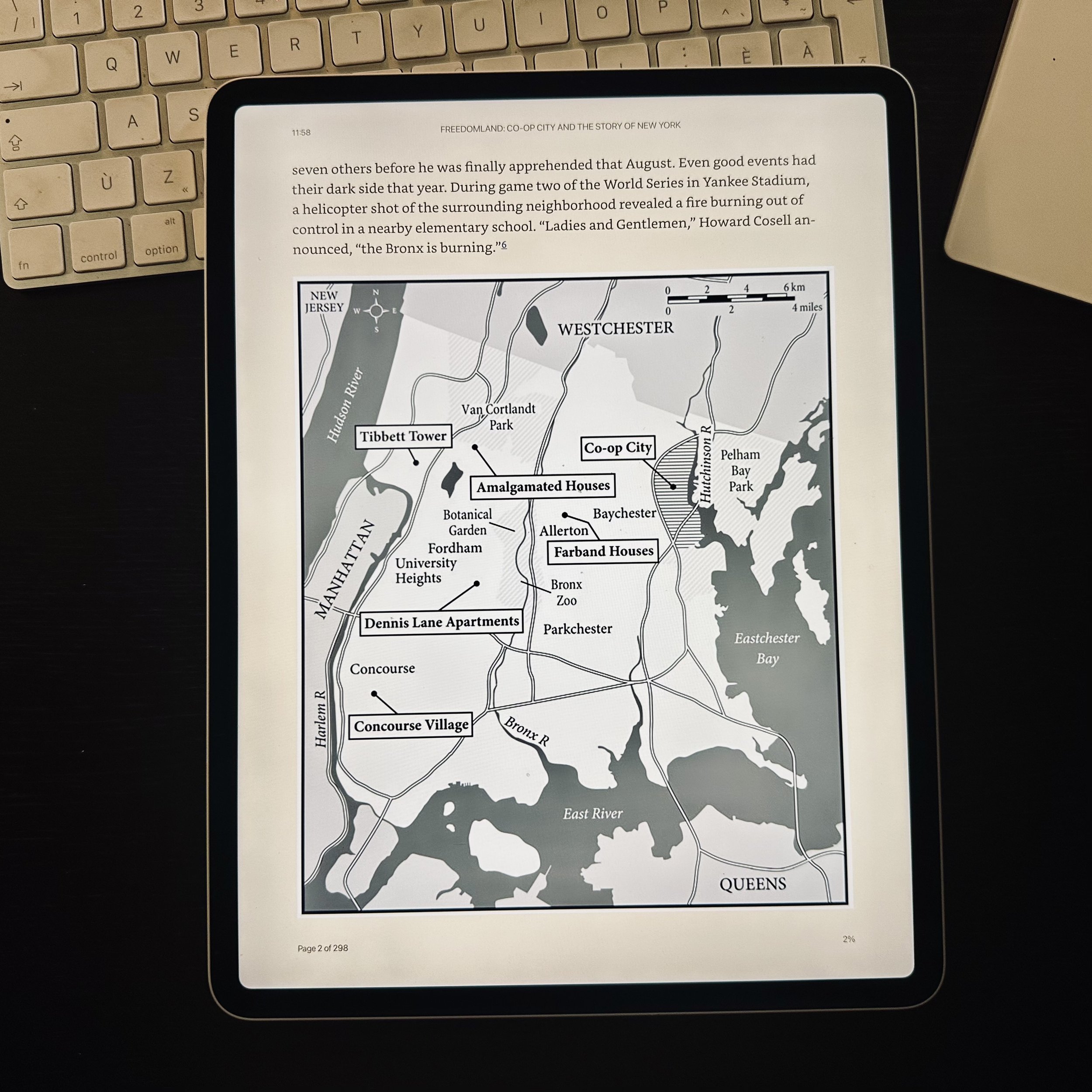

Au-delà des épreuves bien particulières à NYC et au site dans le quartier de Jamaica, Queens (un ancien terrain de course de cheveux qui fait terriblement penser aux possibilités de l’ancien terrain Blue Bonnets, ici même à Montréal), sur lequel se trouve implanté Rochdale Village, on se rend compte qu’un des aspects les moins explorés, dans nos cercles urbanistiques et dans la population en général, est certainement le très haut niveau de vie communautaire qui se développe dans ces ensembles. Loin d’être des tours anonymes, dépourvus de cohésion et d’appartenance communautaire, tel que le comprenait une Jane Jacobs, par exemple, autant Rochdale Village que Co-op City (ainsi que la vaste majorité des ensembles coopératifs bâtie par UHF et qui sont demeurés des coopératives) incarnent l’existence la plus solidaire et participative réalisable en ville. Le chapitre de l’ouvrage sur cette question, Creating Community, vaut à lui seul le détour afin de se désabuser, une fois pour toutes, de ces préjugés réducteurs qui courent depuis trop longtemps. Cela constitue en soi un petit miracle que cette communauté, qui suit son cours depuis presque soixante ans, offre encore à un coût abordable une proposition de qualité inégalée. De plus, cet investissement rend possible la pérennisation du rêve coopératif pour les générations futures.

Le mouvement coopératif, tout comme le mouvement syndical, auquel il était intimement lié, comme c’était le cas pour l’UHF, n’est plus que l’ombre de lui-même. Il est difficile de concevoir, maintenant, comment et sur quelle base le terreau fertile de la solidarité syndicale avec le mouvement coopératif immobilier résidentiel pourrait refaire surface. Il doit certainement être possible d’envisager des combinaisons productives et solidaires capables de proposer des visions coopératives en habitation.

Surtout, il me semble que nous sommes à nouveau au point où il serait opportun de construire sur la même échelle que Rochdale Village, c’est-à-dire pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers d’unités résidentielles coopératives pour des ménages familiaux mixtes, avec services, sur un même site. En fait, c’est seulement en ayant ces milliers de gens de tout horizon que cela devient possible. Il existe tellement de potentiel, ici même à Montréal, de terrains et de territoire à proximité d’infrastructures de transport collectif largement sous-utilisé et mûr pour un apport en population. Une collaboration étroite entre le niveau municipal, provincial et fédéral sera nécessaire. Enfin, nous devons laisser de côté nos appréhensions envers les grands ensembles et introduire les entreprises autogérées à capital limité dans le mixte des solutions en logements.